↧

QUANDO IMPERAVA SCELBA

↧

W. BENJAMIN SU KAFKA

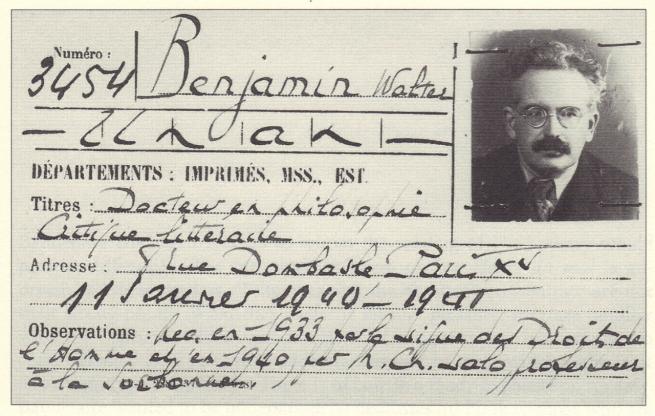

Il monumento in memoria di W. Banjamin a Portbou

Kafka nelle mani di Charlie Chaplin

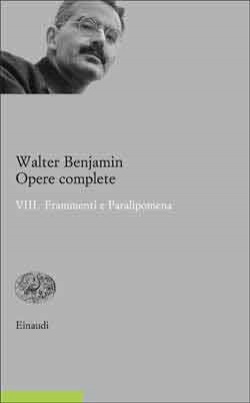

Walter Benjamin. Opere VIII. Frammenti e Paralipomena

Kafka e Chaplin, cos’hanno in comune? Un’intelligenza dei margini della vita, dove l’esclusione dal mondo, dalla storia squarcia il velo della dissimulazione e si apre alla cognizione del dolore come destino. Un paragone improbabile? Per Benjamin i mondi della rappresentazione hanno sottili fili che li legano; al di là delle differenze- tempi, luoghi, forme artistiche- esistono affinità misteriose che consentono accostamenti e prospettive ermeneutiche imprevedibili:

“la vera chiave per interpretare Kafka è nelle mani di Chaplin. Come Chaplin crea situazioni nelle quali il reietto e il diseredato, la sofferenza umana eterna, si incontrano in modo eccezionale con le circostanze più straordinarie del nostro esistere odierno, così anche in Kafka ogni circostanza è bifronte come Giano, del tutto immemorabile, senza storia, eppure della più recente attualità giornalistica”. Questo accostamento fulminante compare in una delle molte annotazioni raccolte nel volume VIII delle Opere di Benjamin, uscito recentemente da Einaudi (W. Benjamin, Opere complete Vol.VIII,. Frammenti e Paralipomena)

Entrare in questo volume è come entrare in un labirinto in cui tuttavia non prevale la geometria dei percorsi infiniti ma la meraviglia degli accostamenti imprevedibili.

Pur nell’estrema varietà degli argomenti trattati c’è un aspetto ricorrente, che costituisce uno dei fili intorno al quale si annoda questa scrittura erratica e apparentemente dispersa in mille direzioni: sono gli accostamenti tra le presenze del contemporaneo (materiali e immaginarie) e le linee speculative di un pensiero che si sente a casa nell’atemporale pur confrontandosi di continuo con il tempo. Un cortocircuito sempre attivo tra tensione metafisica e curiositas per i frammenti della Storia.

Se l’attitudine allo sguardo micrologico e alla scomposizione della scrittura è il tratto distintivo, soprattutto dell’ultimo Benjamin- si pensi a Strada a senso unico, al Passagenwerk e al lavoro su Baudelaire- nel regesto di lacerti critici che costituisce questo volume delle Opere essa raggiunge il suo culmine.

I curatori che ne hanno scelto e ordinato i materiali li hanno suddivisi in due grandi sezioni:‘Frammenti’ e ‘Paralipomena’.

Nell’insieme si tratta di appunti, brevi aforismi, annotazioni, schemi ma anche saggi più corposi rimasti inediti o superati dalle opere compiute pubblicate successivamente. In particolare i “Frammenti” sono testi “relativamente autonomi non riferibili ad alcuna delle opere concluse” come si legge nella Nota introduttiva al volume e sono suddivisi dai curatori in otto ambiti tematici. I ‘Paralipomena’”sono materiali privi di valore autonomo e preparatori ai testi conclusi”. Là dove era possibile i curatori hanno cercato di stabilire una datazione, seguendo il criterio cronologico a cui si ispira l’edizione italiana delle Opere.

Edizione che fu avviata, lo ricordiamo, nel 1982 da Giorgio Agamben e che ebbe il merito di portare in primo piano gli aspetti genetici dell’opera benjaminiana assai più illuminanti delle partizioni tematiche seguite prevalentemente nell’edizione originale tedesca. Nel caso dell’opera benjaminiana più che in altri il desiderio di sistemazione dei posteri non rende giustizia all’obbiettiva complessità della tessitura testuale.

Il criterio cronologico adottato da Agamben ha consentito quindi di seguire le trasformazioni del suo pensiero e di individuarne le direttrici fondamentali nell’ottica delle influenze, degli incontri intellettuali, delle amicizie e della geografia dei suoi spostamenti europei.

Non si è trattato di una semplice scelta filologica, ammesso che le scelte della filologia possano dirsi ‘semplici’, ossia indifferenti alla costruzione dei significati. Si è trattato di aderire a uno stile di lavoro dell’autore, di seguirne il percorso e la progressione, di ricercare le coerenze sistematiche non nell’organizzazione esteriore degli argomenti ma nelle connessioni profonde del suo pensiero.

Dopo l’uscita dei primi cinque volumi,- l’ultimo dei quali apparve nel 1993- l’edizione Agamben si interruppe per incomprensioni con l’editore. Fu proseguita anni dopo dai curatori dell’edizione tedesca affiancati da Enrico Ganni. Il criterio cronologico voluto da Agamben fu mantenuto e a oggi sono usciti nove volumi.

![]()

![]()

L’appunto citato poc’anzi in cui il cinema di Chaplin fornisce, secondo Benjamin, la chiave per penetrare nell’universo di Kafka, è un esempio di come l’immagine si fissi in figura, vale a dire in Denkbild, in figura di pensiero. Se la storia viene spogliata di ciò che sembra essere la sua caratteristica fondamentale, il movimento e la trasformazione, essa consegna all’osservatore una serie di istantanee in cui il passato e il presente, la mobilità perenne del tempo si ferma in una paradossale fissità: è quella che in un passo del Passagenwerk Benjamin ha chiamato la “dialettica dell’immobilità”: “Ogni presente è determinato da quelle immagini che gli sono sincrone: ogni ora è l’ora di una determinata conoscibilità. In quest’ora, la verità è carica di tempo fino a frantumarsi…Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l’ora in una costellazione. In altre parole: immagine è la dialettica nell’immobilità.” (GS, V,I, pp. 577-578, cit. in W. Benjamin, Charles Baudelaire. Un poeta lirico nell’età del capitalismo avanzato, Neri Pozza, Milano 2012, p. 14).

Questa idea per cui l’immagine sovverte gli schemi consueti della temporalità si manifesta nei frammenti dedicati alla critica letteraria, probabilmente fra le pagine più rivelatrici del metodo di Benjamin. Qui è in discussione la figura del critico, la sua relazione con il testo, la storicità del suo sguardo e di quello dell’opera a cui si rivolge. Gli schemi della storiografia sociologica e in particolare di quella marxista si scontrano con l’esigenza di autonomia dell’opera stessa. Che non è distanza dal mondo o essenza ineffabile ma la necessità intrinseca di negarsi ad un giudizio che ha di mira il solo contenuto oggettivo dell’opera, vale a dire “ solo quanto vi viene espresso”. Il vero critico è colui che sa “guardare dentro l’opera”, che ne osserva la stratigrafia e sa cogliere sotto la superfice mobile degli oggetti e degli eventi rappresentati ciò che si sottrae al tempo e alla contingenza, ossia il contenuto di verità.

In un lungo frammento dedicato alla “Falsa critica”, risalente al 1930-31 Benjamin stigmatizza la miopia di chi non vede i rapporti che si celano nella costruzione testuale: “Imparare a guardare dentro l’opera significa avere maggiore contezza di come contenuto oggettivo e contenuto di verità si intreccino all’interno dell’opera stessa” (…) “E questa, purtroppo, è la situazione in cui viene a trovarsi quasi tutto ciò che da noi è noto come critica marxista. Si arriva quasi sempre a un fitto tracciato di linee all’interno delle opere, là dove a tratti viene alla luce il contenuto, se non addirittura la tendenza sociale. Tutto questo, però, non conduce dentro l’opera, ma porta unicamente a delle semplici affermazioni sull’opera stessa”.

Lo sguardo rivolto verso ciò che nell’opera è celato, ossia verso il suo nucleo di verità rende necessaria un’ “estetica deduttiva”, ossia una definizione trascendente in cui si fissa un significato dell’esperienza artistica che è insieme originario ed escatologico.

Ma proprio in quanto veicolo di un contenuto di verità l’opera perde paradossalmente il suo connotato estetico, l’arte come artificio funzionale alla mediazione di un contenuto scompare per fare posto a una relazione diretta tra il singolo fenomeno artistico e un’ idea in senso platonico. “L’arte- scrive Benjamin in un altro frammento dello stesso periodo- è solo un momento di passaggio delle grandi opere. Sono divenute qualcos’altro (nella fase del loro divenire) e diventeranno qualcos’altro (nella fase della critica)” .

Critica, opera e divenire sono categorie protoromantiche: il Benjamin di questi anni, che progettava un saggio sulla critica letteraria, attinge al lessico di Friedrich Schlegel e alla sua idea di una critica infinita e immanente all’opera. Non dunque la critica nel senso abituale di giudizio estetico ma come ciò che rende cosciente l’opera a se stessa e ne potenzia il significato, vale a dire ne stimola la relazione tra il contingente (il suo contenuto materiale, la sua relazione col tempo storico) e l’infinito, l’ideale, ciò che trascende il tempo della storia. La definizione che ne dà è “critica magica”

Altrettanto centrale è l’idea di sopravvivenza dell’opera, che Benjamin inizia a formulare negli appunti degli stessi anni, e che troveranno un momento di aggregazione più stabile nel saggio su “Storia della letteratura e scienza della letteratura del 1931”. “La teoria della sopravvivenza delle opere è mossa dal pensiero dominante che questa sopravvivenza smascheri come pura illusione l’idea dell’«arte» intesa come disciplina a se stante”.

L’arte non è uno spazio di costruzione estetica autonomo rispetto alla storia ma il luogo in cui “le macerie generate dal tempo” offrono al critico i materiali su cui esercitare la sua opera di smontaggio e ricomposizione.

![]()

Hanna Arendt chiamò Benjamin un “pescatore di perle”; ebbene fra le molte perle di questo volume spicca la riflessione sul kitsch e sulla sua relazione con l’arte popolare che Benjamin consegna ad un lungo frammento risalente verosimilmente al 1929. “Arte popolare e kitsch devono essere considerati una volta per tutte come un unico grande movimento che fa passare di mano in mano determinati contenuti come se fossero staffette alle spalle di ciò che viene chiamata la grande arte.”

In questi territori della sensibilità e dell’immaginario collettivi, che la concezione dell’arte esclude ancora oggi dal suo ambito, si realizzano evocazioni e appartenenze ancestrali.

“Tutta l’arte popolare attira e chiama a sé l’uomo: gli si rivolge in modo tale da costringerlo a rispondere. O meglio, a rispondere con domande del tipo: «Dove? E quando è stato?» In lui affiora l’idea che quel preciso spazio e luogo e che quel dato momento, quella posizione solare debbano già essere esistiti una volta nella sua vita. La situazione che viene così riattualizzata, di sentirsi come avvolti in un vecchio cappotto- è la più potente attrattiva che evoca il ritornello della canzonetta in cui è possibile cogliere, come riflesso nell’opera, un tratto fondamentale di tutta l’arte popolare”.

Arte popolare e kitsch agiscono sugli strati profondi e inconsci del nostro io, là dove emerge il primitivo, la fantasia che riveste il reale di un’aura onirica “…che illuminando in un baleno l’oscurità dell’io e del carattere e facendo spazio all’interpolazione dei tratti più sorprendenti, più oscuri e più chiari, agisce anche contro il nostro destino (…) ci ritroviamo ad essere dominati dalla convinzione di avere vissuto infinitamente di più di quanto ci sia dato sapere”.

L’effetto di tali forme artistiche minori è una scissione tra la parte razionale del nostro io, che si fonda sull’oggettivazione del mondo e sulla relazione soggetto- oggetto, e il senso di originaria appartenenza a un tutto in cui un’altra parte di noi tende a rifluire.

“Ciò che si è vissuto in modo inconsapevole ha un suono particolare con il quale ci addentriamo nel mondo dei primitivi, nei loro arredi, nei loro ornamenti, nei loro canti, nelle loro immagini. Un suono particolare- ovvero un suono che ci tocca in modo completamente diverso rispetto alla grande arte. Davanti a un dipinto di Tiziano o di Monet non sentiamo mai la tentazione di caricare l’orologio e di definire l’ora in base alla posizione del sole riflessa nel quadro che ci sta davanti. Ma con le illustrazioni riportate nei libri per bambini, con le pitture di Utrillo che, in questo senso, comunque, riprendono perfettamente il primitivo, tutto questo può capitarci facilmente”.

In questo territorio di confine tra il sonno e la veglia, in cui la fantasia non si interroga su se stessa ma si abbandona all’attrazione dell’originario, a dominare è uno stato di reminiscenza, che non è l’anamnesi platonica ma piuttosto un sentimento di déjà vu, che “si trasforma così in una forza dal potere magico al cui servizio si pone l’arte popolare (e il kitsch nondimeno)”.

![Memorial di Walter Benjamin a Portbou]()

Memorial di Walter Benjamin a Portbou

Le reminiscenze fuori controllo che ci vengono incontro da un remoto passato Benjamin le chiama “maschere del destino”. E sono loro, come le maschere dei primitivi, a prendere il sopravvento sui nostri fragili progetti di senso.

Grande arte e kitsch, Arte con la a maiuscola e arte popolare rappresentano dunque una contrapposizione che supera il perimetro estetico. Non è una questione di bello o brutto, di stile o di gusto. Qui si evidenzia una polarità tra la moderna idea di soggetto, quello cartesiano, e poi illuministico e kantiano, quello che pretende di controllare razionalmente il mondo, e assegna all’arte la funzione di idealizzare l’umano nella compostezza formale dello stile, e una dimensione dell’io governata dalle potenze mitiche, dai disegni del destino, dall’inconscio collettivo.

Questo percorso argomentativo, che conserva intatta la sua presa analitica anche se applicato alle molte espressioni della cultura pop dei nostri anni, si conclude con un implicito riferimento all’idea stessa della critica: mentre “l’arte ci insegna a vedere dentro alle cose, l’arte popolare e il kitsch ci permettono di vedere a partire da dentro alle cose”.

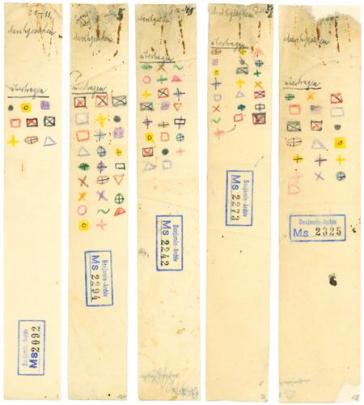

Come aveva dimostrato nella sua evidenza icastica la mostra Walter Benjamin Archives allestita nel 2011 al Musée d’art et d’histoire du Judaïsme di Parigi la misura più consona al saggismo benjaminiano è la forma minima, l’elenco, la citazione, l’appunto, la stessa materialità della grafia minuscola, quasi una sfida alla decrittazione, il montaggio dell’eterogeneo, la ricerca delle sinestesie concettuali.

Il volume VIII delle Opere offre al lettore una visione ravvicinata e particolarmente significativa del laboratorio filosofico del pensatore berlinese, se ne vedono gli attrezzi, si capisce da dove provengano i materiali, le mappe e le carte da cui hanno preso inizio i diversi progetti di costruzione. Una specie di immenso cantiere in cui è facile immaginarlo mentre si aggira come il mago descritto da Adorno con cappello a punta e bacchetta magica.

Una versione più breve è apparsa su Alias Domenica de il manifesto

“la vera chiave per interpretare Kafka è nelle mani di Chaplin. Come Chaplin crea situazioni nelle quali il reietto e il diseredato, la sofferenza umana eterna, si incontrano in modo eccezionale con le circostanze più straordinarie del nostro esistere odierno, così anche in Kafka ogni circostanza è bifronte come Giano, del tutto immemorabile, senza storia, eppure della più recente attualità giornalistica”. Questo accostamento fulminante compare in una delle molte annotazioni raccolte nel volume VIII delle Opere di Benjamin, uscito recentemente da Einaudi (W. Benjamin, Opere complete Vol.VIII,. Frammenti e Paralipomena)

Entrare in questo volume è come entrare in un labirinto in cui tuttavia non prevale la geometria dei percorsi infiniti ma la meraviglia degli accostamenti imprevedibili.

Pur nell’estrema varietà degli argomenti trattati c’è un aspetto ricorrente, che costituisce uno dei fili intorno al quale si annoda questa scrittura erratica e apparentemente dispersa in mille direzioni: sono gli accostamenti tra le presenze del contemporaneo (materiali e immaginarie) e le linee speculative di un pensiero che si sente a casa nell’atemporale pur confrontandosi di continuo con il tempo. Un cortocircuito sempre attivo tra tensione metafisica e curiositas per i frammenti della Storia.

Judith Butler talking about Walter Benjamin's notion of the gesture in Franz Kafka's parables

Se l’attitudine allo sguardo micrologico e alla scomposizione della scrittura è il tratto distintivo, soprattutto dell’ultimo Benjamin- si pensi a Strada a senso unico, al Passagenwerk e al lavoro su Baudelaire- nel regesto di lacerti critici che costituisce questo volume delle Opere essa raggiunge il suo culmine.

I curatori che ne hanno scelto e ordinato i materiali li hanno suddivisi in due grandi sezioni:‘Frammenti’ e ‘Paralipomena’.

Nell’insieme si tratta di appunti, brevi aforismi, annotazioni, schemi ma anche saggi più corposi rimasti inediti o superati dalle opere compiute pubblicate successivamente. In particolare i “Frammenti” sono testi “relativamente autonomi non riferibili ad alcuna delle opere concluse” come si legge nella Nota introduttiva al volume e sono suddivisi dai curatori in otto ambiti tematici. I ‘Paralipomena’”sono materiali privi di valore autonomo e preparatori ai testi conclusi”. Là dove era possibile i curatori hanno cercato di stabilire una datazione, seguendo il criterio cronologico a cui si ispira l’edizione italiana delle Opere.

Edizione che fu avviata, lo ricordiamo, nel 1982 da Giorgio Agamben e che ebbe il merito di portare in primo piano gli aspetti genetici dell’opera benjaminiana assai più illuminanti delle partizioni tematiche seguite prevalentemente nell’edizione originale tedesca. Nel caso dell’opera benjaminiana più che in altri il desiderio di sistemazione dei posteri non rende giustizia all’obbiettiva complessità della tessitura testuale.

Il criterio cronologico adottato da Agamben ha consentito quindi di seguire le trasformazioni del suo pensiero e di individuarne le direttrici fondamentali nell’ottica delle influenze, degli incontri intellettuali, delle amicizie e della geografia dei suoi spostamenti europei.

Non si è trattato di una semplice scelta filologica, ammesso che le scelte della filologia possano dirsi ‘semplici’, ossia indifferenti alla costruzione dei significati. Si è trattato di aderire a uno stile di lavoro dell’autore, di seguirne il percorso e la progressione, di ricercare le coerenze sistematiche non nell’organizzazione esteriore degli argomenti ma nelle connessioni profonde del suo pensiero.

Dopo l’uscita dei primi cinque volumi,- l’ultimo dei quali apparve nel 1993- l’edizione Agamben si interruppe per incomprensioni con l’editore. Fu proseguita anni dopo dai curatori dell’edizione tedesca affiancati da Enrico Ganni. Il criterio cronologico voluto da Agamben fu mantenuto e a oggi sono usciti nove volumi.

L’appunto citato poc’anzi in cui il cinema di Chaplin fornisce, secondo Benjamin, la chiave per penetrare nell’universo di Kafka, è un esempio di come l’immagine si fissi in figura, vale a dire in Denkbild, in figura di pensiero. Se la storia viene spogliata di ciò che sembra essere la sua caratteristica fondamentale, il movimento e la trasformazione, essa consegna all’osservatore una serie di istantanee in cui il passato e il presente, la mobilità perenne del tempo si ferma in una paradossale fissità: è quella che in un passo del Passagenwerk Benjamin ha chiamato la “dialettica dell’immobilità”: “Ogni presente è determinato da quelle immagini che gli sono sincrone: ogni ora è l’ora di una determinata conoscibilità. In quest’ora, la verità è carica di tempo fino a frantumarsi…Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l’ora in una costellazione. In altre parole: immagine è la dialettica nell’immobilità.” (GS, V,I, pp. 577-578, cit. in W. Benjamin, Charles Baudelaire. Un poeta lirico nell’età del capitalismo avanzato, Neri Pozza, Milano 2012, p. 14).

Questa idea per cui l’immagine sovverte gli schemi consueti della temporalità si manifesta nei frammenti dedicati alla critica letteraria, probabilmente fra le pagine più rivelatrici del metodo di Benjamin. Qui è in discussione la figura del critico, la sua relazione con il testo, la storicità del suo sguardo e di quello dell’opera a cui si rivolge. Gli schemi della storiografia sociologica e in particolare di quella marxista si scontrano con l’esigenza di autonomia dell’opera stessa. Che non è distanza dal mondo o essenza ineffabile ma la necessità intrinseca di negarsi ad un giudizio che ha di mira il solo contenuto oggettivo dell’opera, vale a dire “ solo quanto vi viene espresso”. Il vero critico è colui che sa “guardare dentro l’opera”, che ne osserva la stratigrafia e sa cogliere sotto la superfice mobile degli oggetti e degli eventi rappresentati ciò che si sottrae al tempo e alla contingenza, ossia il contenuto di verità.

In un lungo frammento dedicato alla “Falsa critica”, risalente al 1930-31 Benjamin stigmatizza la miopia di chi non vede i rapporti che si celano nella costruzione testuale: “Imparare a guardare dentro l’opera significa avere maggiore contezza di come contenuto oggettivo e contenuto di verità si intreccino all’interno dell’opera stessa” (…) “E questa, purtroppo, è la situazione in cui viene a trovarsi quasi tutto ciò che da noi è noto come critica marxista. Si arriva quasi sempre a un fitto tracciato di linee all’interno delle opere, là dove a tratti viene alla luce il contenuto, se non addirittura la tendenza sociale. Tutto questo, però, non conduce dentro l’opera, ma porta unicamente a delle semplici affermazioni sull’opera stessa”.

Lo sguardo rivolto verso ciò che nell’opera è celato, ossia verso il suo nucleo di verità rende necessaria un’ “estetica deduttiva”, ossia una definizione trascendente in cui si fissa un significato dell’esperienza artistica che è insieme originario ed escatologico.

Ma proprio in quanto veicolo di un contenuto di verità l’opera perde paradossalmente il suo connotato estetico, l’arte come artificio funzionale alla mediazione di un contenuto scompare per fare posto a una relazione diretta tra il singolo fenomeno artistico e un’ idea in senso platonico. “L’arte- scrive Benjamin in un altro frammento dello stesso periodo- è solo un momento di passaggio delle grandi opere. Sono divenute qualcos’altro (nella fase del loro divenire) e diventeranno qualcos’altro (nella fase della critica)” .

Critica, opera e divenire sono categorie protoromantiche: il Benjamin di questi anni, che progettava un saggio sulla critica letteraria, attinge al lessico di Friedrich Schlegel e alla sua idea di una critica infinita e immanente all’opera. Non dunque la critica nel senso abituale di giudizio estetico ma come ciò che rende cosciente l’opera a se stessa e ne potenzia il significato, vale a dire ne stimola la relazione tra il contingente (il suo contenuto materiale, la sua relazione col tempo storico) e l’infinito, l’ideale, ciò che trascende il tempo della storia. La definizione che ne dà è “critica magica”

Altrettanto centrale è l’idea di sopravvivenza dell’opera, che Benjamin inizia a formulare negli appunti degli stessi anni, e che troveranno un momento di aggregazione più stabile nel saggio su “Storia della letteratura e scienza della letteratura del 1931”. “La teoria della sopravvivenza delle opere è mossa dal pensiero dominante che questa sopravvivenza smascheri come pura illusione l’idea dell’«arte» intesa come disciplina a se stante”.

L’arte non è uno spazio di costruzione estetica autonomo rispetto alla storia ma il luogo in cui “le macerie generate dal tempo” offrono al critico i materiali su cui esercitare la sua opera di smontaggio e ricomposizione.

Hanna Arendt chiamò Benjamin un “pescatore di perle”; ebbene fra le molte perle di questo volume spicca la riflessione sul kitsch e sulla sua relazione con l’arte popolare che Benjamin consegna ad un lungo frammento risalente verosimilmente al 1929. “Arte popolare e kitsch devono essere considerati una volta per tutte come un unico grande movimento che fa passare di mano in mano determinati contenuti come se fossero staffette alle spalle di ciò che viene chiamata la grande arte.”

In questi territori della sensibilità e dell’immaginario collettivi, che la concezione dell’arte esclude ancora oggi dal suo ambito, si realizzano evocazioni e appartenenze ancestrali.

“Tutta l’arte popolare attira e chiama a sé l’uomo: gli si rivolge in modo tale da costringerlo a rispondere. O meglio, a rispondere con domande del tipo: «Dove? E quando è stato?» In lui affiora l’idea che quel preciso spazio e luogo e che quel dato momento, quella posizione solare debbano già essere esistiti una volta nella sua vita. La situazione che viene così riattualizzata, di sentirsi come avvolti in un vecchio cappotto- è la più potente attrattiva che evoca il ritornello della canzonetta in cui è possibile cogliere, come riflesso nell’opera, un tratto fondamentale di tutta l’arte popolare”.

Arte popolare e kitsch agiscono sugli strati profondi e inconsci del nostro io, là dove emerge il primitivo, la fantasia che riveste il reale di un’aura onirica “…che illuminando in un baleno l’oscurità dell’io e del carattere e facendo spazio all’interpolazione dei tratti più sorprendenti, più oscuri e più chiari, agisce anche contro il nostro destino (…) ci ritroviamo ad essere dominati dalla convinzione di avere vissuto infinitamente di più di quanto ci sia dato sapere”.

L’effetto di tali forme artistiche minori è una scissione tra la parte razionale del nostro io, che si fonda sull’oggettivazione del mondo e sulla relazione soggetto- oggetto, e il senso di originaria appartenenza a un tutto in cui un’altra parte di noi tende a rifluire.

“Ciò che si è vissuto in modo inconsapevole ha un suono particolare con il quale ci addentriamo nel mondo dei primitivi, nei loro arredi, nei loro ornamenti, nei loro canti, nelle loro immagini. Un suono particolare- ovvero un suono che ci tocca in modo completamente diverso rispetto alla grande arte. Davanti a un dipinto di Tiziano o di Monet non sentiamo mai la tentazione di caricare l’orologio e di definire l’ora in base alla posizione del sole riflessa nel quadro che ci sta davanti. Ma con le illustrazioni riportate nei libri per bambini, con le pitture di Utrillo che, in questo senso, comunque, riprendono perfettamente il primitivo, tutto questo può capitarci facilmente”.

In questo territorio di confine tra il sonno e la veglia, in cui la fantasia non si interroga su se stessa ma si abbandona all’attrazione dell’originario, a dominare è uno stato di reminiscenza, che non è l’anamnesi platonica ma piuttosto un sentimento di déjà vu, che “si trasforma così in una forza dal potere magico al cui servizio si pone l’arte popolare (e il kitsch nondimeno)”.

Memorial di Walter Benjamin a Portbou

Le reminiscenze fuori controllo che ci vengono incontro da un remoto passato Benjamin le chiama “maschere del destino”. E sono loro, come le maschere dei primitivi, a prendere il sopravvento sui nostri fragili progetti di senso.

Grande arte e kitsch, Arte con la a maiuscola e arte popolare rappresentano dunque una contrapposizione che supera il perimetro estetico. Non è una questione di bello o brutto, di stile o di gusto. Qui si evidenzia una polarità tra la moderna idea di soggetto, quello cartesiano, e poi illuministico e kantiano, quello che pretende di controllare razionalmente il mondo, e assegna all’arte la funzione di idealizzare l’umano nella compostezza formale dello stile, e una dimensione dell’io governata dalle potenze mitiche, dai disegni del destino, dall’inconscio collettivo.

Questo percorso argomentativo, che conserva intatta la sua presa analitica anche se applicato alle molte espressioni della cultura pop dei nostri anni, si conclude con un implicito riferimento all’idea stessa della critica: mentre “l’arte ci insegna a vedere dentro alle cose, l’arte popolare e il kitsch ci permettono di vedere a partire da dentro alle cose”.

Come aveva dimostrato nella sua evidenza icastica la mostra Walter Benjamin Archives allestita nel 2011 al Musée d’art et d’histoire du Judaïsme di Parigi la misura più consona al saggismo benjaminiano è la forma minima, l’elenco, la citazione, l’appunto, la stessa materialità della grafia minuscola, quasi una sfida alla decrittazione, il montaggio dell’eterogeneo, la ricerca delle sinestesie concettuali.

Il volume VIII delle Opere offre al lettore una visione ravvicinata e particolarmente significativa del laboratorio filosofico del pensatore berlinese, se ne vedono gli attrezzi, si capisce da dove provengano i materiali, le mappe e le carte da cui hanno preso inizio i diversi progetti di costruzione. Una specie di immenso cantiere in cui è facile immaginarlo mentre si aggira come il mago descritto da Adorno con cappello a punta e bacchetta magica.

Una versione più breve è apparsa su Alias Domenica de il manifesto

↧

↧

L' ALLEGRIA DI PASOLINI E IL SUO RAPPORTO COL MONDO CLASSICO

Pier Paolo Pasolini, Decameron

Pasolini senza apocalisse. Intervista a Massimo Fusillo

a cura di Giuseppe Girimonti Greco e Paolo Lago

Il tuo saggio La Grecia secondo Pasolini, uscito nel 1996, ormai quasi vent’anni fa (anche se una nuova edizione ampliata è del 2007), è pionieristico e innovativo nel senso che è il primo che analizza in modo sistematico l’importanza del mondo antico e delle letterature classiche – soprattutto la tragedia greca – nell’opera di Pasolini. Nell’introduzione scrivi che il mito antico e la tragedia greca rappresentano per Pasolini delle vere e proprie “ossessioni”. Vorresti brevemente parlarci di queste “ossessioni”?

Ossessione è una parola che ricorre spesso nella poesia di Pasolini, sempre con una connotazione fondamentalmente positiva e spesso autobiografica (e certo anche la sua sessualità aveva caratteri ossessivi); ed è anche la parola con cui traduce in Eschilo la furia delle Erinni o la follia di Oreste. Nella sua opera così multiforme ci sono sicuramente delle costanti che la unificano, e che possono considerarsi ossessioni: il Friuli, la passione di Cristo, il mito, il rito, il sacro; e tutte possono essere sussunte nel suo unico, ossessivo oggetto d’amore: la civiltà contadina, illimitata e transnazionale, di cui i ragazzi sottoproletari sono l’incarnazione più seduttiva

Sempre nell’introduzione a quel volume, metti l’accento sulla poliedricità espressiva e sull’eclettismo di Pasolini, un autore che, passando da un linguaggio all’altro (poesia, romanzo, cinema) fa ampiamente ricorso alla contaminazione, al pastiche, alla citazione, all’ibridazione stilistica fra alto e basso. Anche nell’approccio al mondo antico PPP si rivela un autore così disinvoltamente incline alla contaminazione intermediale, stilistica, linguistica, discorsiva?

Credo che la creatività intermediale sia oggi il tratto più significativo dell’opera di Pasolini. Quanto alla contaminazione stilistica, è un concetto che ritorna molto spesso nelle sue dichiarazioni teoriche, meno direi nella sua produzione. Certo, il lavoro sul dialetto, la sacralizzazione delle borgate tramite Bach in Accattone, o la sperimentazione estrema di Petrolio vanno in questa direzione. Nelle opere ispirate al mondo greco prevale il registro tragico: si può riscontrare qualche tocco di contaminazione nelle parti dedicate agli antefatti delle tragedie oggetto dei suoi film, in particolare di Edipo re. Le novità maggiori vengono comunque anche in questo caso da Petrolio, che attraverso il modello del Satyricon mira a una polifonia stilistica che contamina riso grottesco e saggismo giornalistico.

Come già accennato, il tuo saggio è del 1996; da allora non hai mai smesso di occuparti della figura e dell’opera di Pasolini, anche non in stretta correlazione col mondo classico. PPP, al giorno d’oggi, riscuote una fortuna enorme, non solo in Italia. Escono continuamente nuovi libri che ne analizzano l’opera e la vita. Focalizzandoci sulla peculiarità italiana, come è recepita, secondo te, la sua figura oggi, e che differenze noti rispetto alla sua ricezione in altri paesi?

In realtà dopo il saggio mi sono concentrato su Petrolio, ma da un po’ di tempo non mi occupo più di Pasolini, se non per partecipare a incontri pubblici e come membro della giuria del Premio per le tesi di laurea: me ne sono distanziato da vari punti di vista, come succede spesso con i propri oggetti di studio. Mi sembra che la ricezione italiana si concentri troppo sulle sue posizioni politiche e sulla sua biografia, mentre all’estero si studia di più la sua opera (soprattutto il cinema) e le sue strategie espressive, e soprattutto si cerca di mettere in dialogo Pasolini con alcuni nodi della cultura contemporanea.

In un volume che riunisce diversi interventi, L’eredità di Pier Paolo Pasolini, uscito qualche anno fa, a cura di Alessandro Guidi e Pierluigi Sassetti, Pasolini viene definito dallo stesso Sassetti – che utilizza un’espressione di Slavoj Žižek – “l’ovetto kinder della cultura italiana”, in quanto, a differenza di altre illustri icone, offre qualcosa in più, qualcosa di più accattivante. Infatti, nel calderone culturale, un po’ tutti, da destra a sinistra, tendono ad appropriarsi delle sue idee trasformando in bandiera il suo nome e in manifesto i suoi enunciati più noti. Cosa pensi di questo ‘uso’ della figura e delle idee di PPP?

Come sostiene Gianluigi Simonetti, Pasolini oggi è diventato anche un logo: un mezzo sicuro per ottenere successo e consenso. Ovviamente gli artisti sono spesso destinati ad essere usati in forme lontane, o anche opposte, da quelle che avevano pensato o teorizzato: è inevitabile, e di per sé non c’è niente di male. Ma certo alle volte è irritante trovare citato Pasolini a sproposito, solo per dare un’aura nobile a posizioni banali e a stereotipi, rovesciando proprio quella che è stata la sua funzione più vitale nella società italiana: creare conflitti, discussioni, spiazzare le attese, sovvertire le contrapposizioni facili, insomma «lo scandalo del contraddirmi».

Pasolini è stato spesso definito come un intellettuale profetico, un intellettuale apocalittico, “antimoderno”; di recente un bel libro di Pierpaolo Antonello, Dimenticare Pasolini, che hai recensito su Between, analizzando il problema della “santificazione” di Pasolini che è tutt’ora in corso, affronta il tema dell’ubi sunt e del diffuso lamento apocalittico sulla degenerazione della propria epoca da parte degli intellettuali. Qualcosa di simile fa un ancor più recente intervento di Gilda Policastro su doppiozero, intitolato Pasolini ti odio. Cosa ne pensi? Come, secondo te, Pasolini potrebbe essere ‘reinterpretato’ oggi?

Il pensiero politico di Pasolini mi sembra la parte più debole della sua opera, proprio perché presenta tutti gli eccessi di un certo atteggiamento apocalittico così diffuso ancor oggi nella cultura di sinistra. Un atteggiamento che si ripete ormai da troppo tempo, e che ha il suo archetipo millenario in Esiodo: mitizzare il passato e demonizzare il presente, quando il compito di un intellettuale dovrebbe essere cercare di capire il proprio tempo. Certo, Pasolini non era un primitivista: mirava al contrario a una sintesi fra antico e moderno, ed ha sicuramento analizzato con lucidità e compreso in anticipo alcuni problemi della società contemporanea (ecologia, periferie, degrado urbano). Ma quando Pasolini usa una parola così forte e così connotata come genocidio (una delle sue formule più citate) è sicuramente eccessivo: in effetti sappiamo bene che non c’è stato nessun genocidio culturale in Italia. Le culture locali non sono state distrutte, si sono trasformate e ibridate con la cultura dominante, creando fenomeni anche interessanti, come il glocal. Parlando di Sandro Penna negli Scritti corsari a un certo punto Pasolini si fa scappare che era meraviglioso un tempo credere che la forma della vita non sarebbe mai cambiata: e invece per fortuna cambia e continuerà a cambiare. Il libro di Antonello e l’intervento di Policastro mi hanno convinto: credo che Antonello abbia ragione, bisogna certo continuare a studiare e a fruire dell’opera multiforme di Pasolini, ma bisogna abbandonare il modello di intellettuale veggente da lui incarnato; un modello sempre più forte invece grazie alla santificazione tributatagli dalla stessa Italia che lo ha perseguitato in vita.

Le stesse oscure modalità dell’assassinio di Pasolini ne rendono la figura più misteriosa e ‘affascinante’, in un certo senso; riguardo a questo il mondo degli intellettuali si è un po’ diviso in due parti: ‘complottisti’ e non, nel senso che c’è chi pensa che Pasolini sia stato ucciso da poteri più o meno occulti e chi, invece, ritiene che le cose siano andate come racconta la ‘versione ufficiale’. Tu da che parte stai?

L’assassinio di Pasolini sembra destinato a restare uno dei misteri irrisolti della storia italiana, ed è difficile avere certezze a riguardo. L’unica tesi che mi sento di scartare è quella del suicidio sceneggiato e organizzato da tempo: quella di Zigaina. La tesi del complotto non mi ha mai molto convinto, benché fosse sostenuta con una passione alle volte contagiosa da Laura Betti, con cui ho collaborato e di cui sono stato amico. Mi è sempre sembrato un modo per nobilitare ed eroicizzare una morte per violenza omofoba come ne succedono tante, una morte che rientrava nei rischi che la vita sessuale di Pasolini comportava (e certo la coerenza con la sua opera spiega il fascino a cui accennavate). Sono d’accordo con quanto sostiene Emanuele Trevi in Qualcosa di scritto: sul delitto Mattei e su altre questioni scottanti Pasolini si rifaceva alle inchieste dell’Espresso, non aveva scoperto nessuna nuova verità che possa spiegare la sua morte; anche se poi non sono d’accordo su tutta l’interpretazione di Petrolio contenuta nel romanzo di Trevi, di cui mi sono trovato senza saperlo prima ad essere un personaggio (comunque un bel personaggio, devo dire). Credo che ormai si possa dare per certo che Pelosi non fosse solo, e devo ammettere che molte delle acquisizioni recenti vanno nella direzione del delitto politico, per cui, ripeto, non si possono avere certezze.

Hai visto Pasolini di Abel Ferrara?

Ovviamente sì. Mi sono piaciute le parti dedicate alla vita quotidiana di Pasolini: ad esempio le scene con la madre e con Laura Betti. William Dafoe è molto credibile e somigliante, anche se un po’ troppo anziano. Quello che non mi ha convinto è l’esperimento di ricostruire Petrolio e Porno-Teo-Kolossal: suona artificioso e direi totalmente fallito.

Un tuo pensiero per Pasolini, da dedicargli, oggi, a quarant’anni dal suo tragico omicidio?

Pasolini ha scritto frasi belle sull’allegria e sull’umorismo della vecchiaia, ormai sganciata dal tarlo del futuro. Le ha scritte cinquantenne, a un’età che oggi si considera ancora un po’ lontana dalla vecchiaia. Mi piace immaginarlo allegro 93enne, che si diverte a sfruttare le potenzialità di Internet… Renzo Paris conclude il suo Pasolini ragazzo a vita– una sorta di romanzo memoriale scritto per il quarantennale – con un sogno ispirato a Rimbaud, in cui rincontra Pasolini fra i pastori Masai in Kenya; all’Idroscalo sarebbe morta una controfigura, come il Cacarella di Affabulazione, mentre il vero Pasolini avrebbe trascorso metà della sua vita in giro per l’Africa, senza più il desiderio di scrivere o filmare, libero dalla sua opprimente figura pubblica.

↧

STORIA DEL "SALUTO ROMANO"

Pledge of Allegiance

Dopo il Kilt scozzese (inventato nel Settecento da un mercante di stoffe inglese), ora è la volta del saluto romano che sembra sia stato inventato negli USA nel 1892. Crolla un altro mito identitario. Forse è il caso di farlo sapere ad Alemanno.

Livia Capponi

Il gesto a noi noto come «saluto romano»

Il gesto a noi noto come «saluto romano», con il braccio destro teso alzato a circa 135 gradi dal corpo, e con le dita della mano unite, adottato dal regime fascista e poi dal nazismo, si presentava esplicitamente come un revival dell’eredità di Roma. Ma esisteva davvero quel gesto specifico di saluto nel mondo antico? La più comune forma di saluto nella Grecia classica era una semplice stretta di mano. A Roma i legionari battevano il palmo o il pugno sul petto, come è stato efficacemente rievocato dal cinema. I gladiatori si afferravano l’avambraccio destro al di sopra del polso. Sorprendentemente, esisteva anche un saluto militare simile a quello odierno, che a torto si credeva un’invenzione medievale.

I soldati romani, i barbari e gli imperatori raffigurati a Roma, sugli archi di Tito e di Costantino e sui fregi di argomento storico delle colonne di Traiano e di Marco Aurelio, si sbracciano in svariati gesti, il cui preciso significato non è sempre chiaro. In molti casi, sia i soldati che l’imperatore salutano alzando la mano aperta, come faremmo noi. Altre volte, l’imperatore alza leggermente anche il braccio, ma, come notano Andrea Giardina e André Vauchez nel libro Il mito di Roma (Laterza, 2008), è un gesto che spesso accompagna un augurio o un discorso rivolto ai legionari, con il palmo della mano verticale e le dita aperte.

Il grande fregio storico che avvolge a spirale, come la pellicola di un film, la colonna Traiana, innalzata per celebrare la conquista della Dacia da parte di Traiano fra il 101 e il 106 d.C., e studiato da Filippo Coarelli in La colonna Traiana (Colombo, 1999), mostra diverse scene di incontro fra l’imperatore, i soldati e i barbari. Nel fregio 65, l’imperatore a cavallo è salutato da alcuni barbari con le braccia stese o piegate in segno di sottomissione. Nel fregio 103, Traiano riceve una delegazione nemica: un Dace leva il braccio verso l’imperatore in segno di supplica. Nel fregio 75, Traiano arriva a un forte romano in Dacia, e viene salutato da un gruppo di legionari e ufficiali romani; il saluto non è sempre uguale ma con il braccio più o meno piegato, mai teso.

Nella monetazione e nella scultura romana ci sono molte scene di arringa, acclamazione, arrivo e partenza, dove il braccio alzato può esprimere benedizione, saluto o potere, e il più delle volte non è ricambiato. Un famoso esempio è l’Augusto di Prima Porta, raffigurato come un generale vittorioso che si rivolge alla folla, il braccio leggermente piegato in un movimento nobile e controllato, il corpo per niente sull’attenti ma, al contrario, bilanciato da una torsione contrapposta delle gambe divaricate e flesse, secondo i canoni derivati dalla Grecia classica.

La celebre statua bronzea nota come l’ Arringatore , dedicata al notabile etrusco Aulo Metello alla fine del II secolo a.C. e oggi a Firenze, presenta lo stesso gesto del braccio appena piegato con la mano alzata, nell’atto di chi chiede solennemente l’attenzione del pubblico prima di cominciare a parlare.

Secondo il libro di Martin M. Winkler The Roman Salute. Cinema, History, Ideology (Ohio state university press, 2009), l’archeologia, come pure tutta la letteratura latina, non ci mostra una sola immagine chiara del gesto specifico adottato dal fascismo. Winkler sostiene che il saluto romano fu associato all’antica Roma retrospettivamente e in tempi moderni. Un passaggio cruciale fu il dipinto di Jacques-Louis David Il giuramento degli Orazi , realizzato nel 1784 e oggi al Louvre.

Manifesto del Neoclassicismo, l’opera trae spunto da una leggenda romana, di cui parla Tito Livio, secondo cui, durante il regno di Tullo Ostilio (672-640 a.C.) per decidere l’esito della guerra tra Roma e Alba Longa, tre fratelli romani, gli Orazi, sfidarono a duello tre fratelli di Alba, i Curiazi. Dei Curiazi non sopravvisse nessuno, mentre uno degli Orazi riuscì a ritornare, decretando la vittoria dei Romani. La scena rappresenta il padre degli Orazi nell’atto di dare loro le spade, che innalza in un gesto di augurio.

Il gesto dei tre fratelli non è un saluto ma un giuramento di fedeltà a Roma, fatto in due casi con il braccio sinistro. L’atteggiamento dei corpi e i colori delle vesti simboleggiano i valori di libertà, uguaglianza e fraternità della Francia rivoluzionaria. Tuttavia, il dipinto può essere considerato un punto di svolta nel graduale processo che vide la reinvenzione del gesto, progressivamente percepito come un saluto più che un giuramento.

Un altro probabile precedente fu il saluto a braccio alzato alla bandiera, o Pledge of Allegiance , creato da Francis Bellamy nel 1892 e adottato nelle scuole degli Stati Uniti fino agli anni Trenta, e poi copiato dal fascismo. La controversa associazione, come ha messo in luce il ricercatore statunitense Rex Curry, ha poi fatto sì che il gesto fosse sostituito dalla mano sul cuore, per volere di Franklin Delano Roosevelt.

Ma a riportare davvero in vita i Romani per un pubblico di massa fu il cinema del primo Novecento, che reinventò i gesti, oltre che i costumi, degli antichi, prendendo spunto dal repertorio di convenzioni fissato dal teatro preesistente. Il film Cabiria di Giovanni Pastrone (1914), il più grande kolossal del cinema muto italiano, che vantava Gabriele d’Annunzio come sceneggiatore e autore delle didascalie, consacra il gesto come simbolo della romanità: difatti in chiave politica viene usato per la prima volta dai legionari fiumani dello stesso d’Annunzio nel 1919. In Scipione l’Africano di Carmine Gallone (1937) il saluto ricorre ossessivamente a richiamare l’associazione romanità-fascismo.

Il successivo cinema del dopoguerra ha ormai interiorizzato questa visione di Roma, e la popolarità dei grandi kolossal hollywoodiani di argomento religioso conferisce ulteriore credibilità ai dettagli in essi contenuti. Ben-Hur di William Wyler (1959) e Quo Vadis di Mervyn LeRoy (1951) fanno esplicito riferimento a Roma come metafora del fascismo, e agli Ebrei e ai Cristiani come simbolo della libertà degli Stati Uniti. Il saluto romano di Peter Ustinov nei panni di Nerone scimmiotta mostruosamente bene i grandi dittatori. Nei film più recenti, fino alla televisione di Star Trek , il saluto romano non è più esplicitamente associato al fascismo o al nazismo ma è comunque usato per evocare regimi autoritari.

L’assenza di prove inconfutabili sull’esistenza del saluto romano nel mondo antico è l’esempio di come una narrazione potente sia in grado di produrre una storia irreale e di farla accettare come una verità storica dal grande pubblico, incapace o disinteressato a cogliere il paradosso. Mistificare un fatto inventato spacciandolo come realmente accaduto, o riempire il passato di contenuti attuali, d’altra parte, è un vecchio trucco narrativo, quello, sì, utilizzato fin dai tempi dei Romani.

Il Corriere della sera – 17 gennaio 2016

↧

SANITA' DI CLASSE IN UN PAESE MARCIO

Un cittadino su sei rinuncia alle terapie. Colpa dei reparti chiusi, dei medici che mancano e dei ticket cresciuti del 20 per cento in pochi anni. Tutto questo per pagare superstipendi a manager (di nomina politica) inefficienti e spreconi, lucrare sugli appalti e le forniture, mantenere con l'avallo sindacale logiche corporative, fornire servizi gratuiti a chi non ne avrebbe diritto (evasori fiscali, falsi invalidi, ecc). Lo specchio insomma di un paese marcio tanto in alto (politici e imprenditori) quanto in basso.

Roberto Petrini

Costi molto alti gli italiani non si curano più

Gli italiani, che secondo un comune clichè sarebbero ipocondriaci e ansiosi, stanno cambiando atteggiamento e hanno cominciato a trascurare la propria salute. Colpa dei costi troppo alti dei ticket, dell’eccessiva distanza dei presidi sanitari e delle liste d’attesa. Esasperati dalla crisi e con sempre meno soldi in tasca rinunciano al dentista. Tra le fasce più povere della popolazione fino al 15 per cento degli italiani si priva delle cure.

A lanciare l’allarme non è un semplice centro di studi sociologici e di monitoraggio delle tendenze degli italiani, ma l’Ufficio parlamentare di bilancio, il ferreo presidio di ricerca che ha il compito di fare da cane da guardia ai conti pubblici sulla scorta delle regole europee. I dati riguardano il 2013, prima dell’esecutivo Renzi, e risentono soprattutto delle politiche di austerità messe in atto da Monti tra il 2011 e il 2012, ma suonano comunque come un monito rispetto ai potenziali effetti dei tagli al Fondo sanitario nazionale praticati con la nuova legge di Stabilità 2016.

Dalle statistiche fornite dall’Upb, e firmate Eurostat, si scopre che il 7,1 per cento degli italiani rinuncia a farsi visitare perché – queste le motivazioni addotte – il costo della prestazione è troppo alto, la lista d’attesa è troppo lunga oppure l’ospedale è troppo distante. Con il diminuire del reddito il disagio cresce: la rinuncia alla cura sale al 14,6 per cento nel caso in cui gli interpellati appartengano al 20 per cento più po-vero della popolazione italiana.

Non è sempre stato così. Prima della Grande crisi del 2007-2009 e della Grande austerità europea del 2011-2012, gli italiani che facevano a meno di curarsi erano in numero assai inferiore: nel 2004, ad esempio, solo il 3,6 per cento rinunciava per eccesso di costi e si arrivava al 5,2 per cento considerando anche gli altri elementi di disagio, come la distanza o la lista d’attesa. A preoccupare è anche il dato delle cure dentistiche: il 18,6 per cento, circa un quinto dei più poveri, ha dovuto scartare l’idea di farsi curare i denti.

Le spiegazioni che gli italiani danno del proprio comportamento sono realistiche? Purtroppo sì, e gli economisti dell’Upb confermano la correlazione tra tagli alla sanità e aumento dei tassi di trascuratezza nei confronti della salute. Già in termini generali la spesa corrente per la sanità non è alta come comunemente si crede: siamo a due terzi di quella tedesca, a tre quarti di quella francese e addirittura il 60 per cento di quella Usa.

Il rigore degli ultimi anni è stato pesante: la spesa sanitaria corrente, che tra il 2003 e il 2006 cresceva in media del 5,8 per cento, tra il 2007 e il 2010 è salita solo del 2,8 e addirittura nel periodo 2011-2014 è cresciuta a tasso “zero” (dati della Ragioneria generale dello Stato).

A fare le spese dei tagli e della caccia alle risorse ci sono proprio le voci che sembrano stare a monte del disagio denunciato dai cittadini. Ad esempio il numero dei posti letto negli ospedali è diminuito dal 4 per mille nel 2005 al 3,4 nel 2012 contro una media europea di 5,3 per mille. La riduzione delle degenze avrebbe dovuto essere compensata dai day hospital, ma – come segnala il rapporto Upb – è sempre di più la gente che si affida al pronto soccorso per superare file e risparmiare.

Contribuisce a limitare l’offerta anche la riduzione del personale: è stata dell’1,8 per cento tra il 2007 e il 2013 e di un ulteriore 0,6 nei primi mesi del 2014. Vale la pena citare le parole dell’Upb che sintetizzano il senso dello studio diffuso nei giorni scorsi: «Emergono alcuni segni di limitazione dell’accesso fisico (razionamento) ed economico (compartecipazioni) e tracce di una tensione nell’organizzazione dei servizi, legata alla limitatezza delle risorse finanziarie e umane, che potrebbero rivelarsi insostenibili se prolungate nel tempo». Linguaggio tecnico, ma inequivocabile.

Gli ampi passaggi dello studio degli uffici del Parlamento italiano, che riguardano i ticket, confermano la situazione di allarme. L’Upb spiega che per molte prestazioni l’aumento delle compartecipazioni ha «reso conveniente optare per il settore privato ». Del resto il rincaro c’è stato ed è evidente: i ticket sono aumentati del 33 per cento tra il 2010 e il 2014. Se si guarda alla sola spesa per ticket farmaceutici l’aumento è stato del 50 per cento, mentre sulla specialista ambulatoriale, a seguito del superticket da 10 euro per ricetta, è salito al 19 per cento nel biennio 2001-2012.

Tagliare ulteriormente e in modo indiscriminato può portare conseguenze disastrose, se non si interviene sull’obiettivo principale: gli sprechi che, come segnala opportunamente l’Ocse, non a caso citata nel rapporto Upb. Basta guardare alla spesa per beni e servizi, prodotti farmaceutici compresi, che è l’unica a continuare a correre. La spending review dovrà servire anche per reindirizzare verso i servizi quello che oggi ingrassa spesso rendita e malcostume.

La Repubblica – 19 gennaio 2016

↧

↧

POESIA D' ADDIO

Foto di Don Hong Oai

Ringrazio l'amica Stefi Rossetti per avermi fatto conoscere questa splendida fotografia insieme ai bellissimi versi che seguono. Con il suo permesso li faccio miei perchè anch' io sento il bisogno di dire addio a tante cose... - fv

1. Poesia d'addio

A est e a ovest delle mura di Luoyang

A lungo saluto il tempo che passa.

Prima se n'è andata la neve che pareva fiori,

Ora vengono i fiori che sembrano neve.

Fan Yun

↧

In memoria di Ettore Scola

Un fotogramma di C'eravamo tanto amati

di Oscar Iarussi

Ettore Scola o del comunismo ironico. L’ossimoro dice la singolarità del regista, fra i maggiori europei del secondo Novecento, tuttavia guardingo dal lasciarsi monumentare tant’è che poco più di due anni fa era a Venezia con un nuovo film, Che strano chiamarsi Federico!, memoir cinematografico e omaggio a Fellini, cui lo affratellò la passione per i disegni e i sogni in celluloide (li divise se mai l’“impegno” o la militanza che il Riminese sempre rifuggì). Originario della Campania irpina, egli era come Fellini un provinciale presto inurbatosi, adesivo a ogni piega manifesta o nascosta della Roma madre matrigna e, suvvia, un po’ mignotta. Ma rimase legatissimo al Sud e in particolare negli ultimi anni era “di casa” a Bari, sul palco del Petruzzelli come nelle aule dove incontrava gli studenti, grazie al Bif&st di cui aveva accettato la presidenza propostagli dal vecchio amico Felice Laudadio.

Scola nasce nello stesso 1931 in cui esordì nelle edicole la rivista umoristica “Marc’Aurelio” e proprio sulle colonne care ad Attalo, Zavattini, Fellini, Marchesi prenderà a sbeffeggiare il piccolo mondo moderno dell’Italia post-bellica in odore di boom. Sono esercizi di stile caustico in vista dell’esordio nella commedia di costume con Se permettete parliamo di donne, scritto con Maccari, amico di una vita al pari di Scarpelli.

E’ il 1964. Da allora, per un quarantennio e oltre, Scola è una presenza sul set e nella vita culturale italiana grazie a un’intelligenza sarcastica che non si compiace del cinismo. Il suo acume balzachiano per la vita è infatti temperato dal senso comunitario, dalla voglia di appartenere a una storia più larga e più umana del gruppetto che imbandisce calembour folgoranti ai tavoli di “Cesaretto” o di “Otello alla Concordia”, dove cenano molti cineasti e intellettuali “de sinistra”. Di quella cerchia Scola resta un campione, eppure si sottrae al sottile conformismo che aleggia fra piazza di Spagna e via delle Botteghe Oscure. Sarà merito – nomen omen? – del battesimo iliaco e del cognome scolastico, ma anche liberatorio dei fluidi impuri.

A Scola è riuscito il prodigio di essere divertente e pugnace, nostalgico e temerario, individualista e popolare, poetico e marxista. Commediare la lotta di classe – mica facile! “Volevamo cambiare il mondo e invece il mondo ha cambiato noi”: eccolo chinarsi su un terzetto di ex partigiani fino a cogliere l’essenza stessa del paese in C’eravamo tanto amati, struggente elegia del trasformismo. E c’è lo Scola militante, documentario, di Trevico-Torino… Viaggio nel Fiat-Nam, dell’addio collettivo a Enrico Berlinguer, di Lettere dalla Palestina.

A lungo sceneggiatore principe di pellicole come Un americano a Roma, Il sorpasso, I mostri, Anni ruggenti, Io la conoscevo bene, Scola deve a tale esperienza di umiltà al servizio altrui una dimensione autorale a tutto campo, ovvero una sorveglianza nella scrittura filmica che ormai è merce rara. Non per caso, i suoi titoli diventano proverbiali, scandiscono intere stagioni dal primo centro-sinistra al crollo del Muro di Berlino, si mutano in locuzioni, fanno storia: Brutti, sporchi e cattivi, Una giornata particolare, La terrazza, Ballando ballando, fino a Romanzo di un giovane povero che nel concorso veneziano del 1995 fruttò la Coppa Volpi alla protagonista Isabella Ferrari. Perciò i francesi, incalliti linguaioli, impazziscono per “Scolà”, mentre il Nostro con La famiglia nell’86 schiude una magistrale finestra sul “secolo breve”, invero infinitamente lungo, per mostrarci che il “dentro” e il “fuori” delle mura domestiche si parlano, si danno del tu, si sfottono e si corteggiano. Amore e storia, passione e visione, comunismo e ironia, Ettore e Scola.

Oscar Iarussi

Questo pezzo è uscito anche su La Gazzetta del Mezzogiorno

Ettore Scola o del comunismo ironico. L’ossimoro dice la singolarità del regista, fra i maggiori europei del secondo Novecento, tuttavia guardingo dal lasciarsi monumentare tant’è che poco più di due anni fa era a Venezia con un nuovo film, Che strano chiamarsi Federico!, memoir cinematografico e omaggio a Fellini, cui lo affratellò la passione per i disegni e i sogni in celluloide (li divise se mai l’“impegno” o la militanza che il Riminese sempre rifuggì). Originario della Campania irpina, egli era come Fellini un provinciale presto inurbatosi, adesivo a ogni piega manifesta o nascosta della Roma madre matrigna e, suvvia, un po’ mignotta. Ma rimase legatissimo al Sud e in particolare negli ultimi anni era “di casa” a Bari, sul palco del Petruzzelli come nelle aule dove incontrava gli studenti, grazie al Bif&st di cui aveva accettato la presidenza propostagli dal vecchio amico Felice Laudadio.

Scola nasce nello stesso 1931 in cui esordì nelle edicole la rivista umoristica “Marc’Aurelio” e proprio sulle colonne care ad Attalo, Zavattini, Fellini, Marchesi prenderà a sbeffeggiare il piccolo mondo moderno dell’Italia post-bellica in odore di boom. Sono esercizi di stile caustico in vista dell’esordio nella commedia di costume con Se permettete parliamo di donne, scritto con Maccari, amico di una vita al pari di Scarpelli.

E’ il 1964. Da allora, per un quarantennio e oltre, Scola è una presenza sul set e nella vita culturale italiana grazie a un’intelligenza sarcastica che non si compiace del cinismo. Il suo acume balzachiano per la vita è infatti temperato dal senso comunitario, dalla voglia di appartenere a una storia più larga e più umana del gruppetto che imbandisce calembour folgoranti ai tavoli di “Cesaretto” o di “Otello alla Concordia”, dove cenano molti cineasti e intellettuali “de sinistra”. Di quella cerchia Scola resta un campione, eppure si sottrae al sottile conformismo che aleggia fra piazza di Spagna e via delle Botteghe Oscure. Sarà merito – nomen omen? – del battesimo iliaco e del cognome scolastico, ma anche liberatorio dei fluidi impuri.

A Scola è riuscito il prodigio di essere divertente e pugnace, nostalgico e temerario, individualista e popolare, poetico e marxista. Commediare la lotta di classe – mica facile! “Volevamo cambiare il mondo e invece il mondo ha cambiato noi”: eccolo chinarsi su un terzetto di ex partigiani fino a cogliere l’essenza stessa del paese in C’eravamo tanto amati, struggente elegia del trasformismo. E c’è lo Scola militante, documentario, di Trevico-Torino… Viaggio nel Fiat-Nam, dell’addio collettivo a Enrico Berlinguer, di Lettere dalla Palestina.

A lungo sceneggiatore principe di pellicole come Un americano a Roma, Il sorpasso, I mostri, Anni ruggenti, Io la conoscevo bene, Scola deve a tale esperienza di umiltà al servizio altrui una dimensione autorale a tutto campo, ovvero una sorveglianza nella scrittura filmica che ormai è merce rara. Non per caso, i suoi titoli diventano proverbiali, scandiscono intere stagioni dal primo centro-sinistra al crollo del Muro di Berlino, si mutano in locuzioni, fanno storia: Brutti, sporchi e cattivi, Una giornata particolare, La terrazza, Ballando ballando, fino a Romanzo di un giovane povero che nel concorso veneziano del 1995 fruttò la Coppa Volpi alla protagonista Isabella Ferrari. Perciò i francesi, incalliti linguaioli, impazziscono per “Scolà”, mentre il Nostro con La famiglia nell’86 schiude una magistrale finestra sul “secolo breve”, invero infinitamente lungo, per mostrarci che il “dentro” e il “fuori” delle mura domestiche si parlano, si danno del tu, si sfottono e si corteggiano. Amore e storia, passione e visione, comunismo e ironia, Ettore e Scola.

Oscar Iarussi

↧

GESU' - SIDDHARTA

La scoperta dell’immagine del Gesù-Siddharta venerato per secoli da una comunità manichea nel sud della Cina apre nuovi studi e riflessioni sul rapporto tra filosofia orientale e occidentale.

Silvia Ronchey

Quando i buddisti eravamo noi

La figura solitaria dal viso assorto, i capelli neri raccolti sulla nuca, siede su un alto trono esagonale. La testa è circondata da un’aureola di luce inscritta nel contorno di una più ampia mandorla che si intravede sullo sfondo brunito del lungo rotolo di seta dipinta. Uno sfolgorio di rosso e oro accomuna i petali dell’immenso fiore di loto dischiuso sotto le sue gambe incrociate e il simbolo della croce che regge tra le dita sottili della mano sinistra, all’altezza del cuore, mentre le dita della destra compongono un esoterico gesto.

È il Buddha, ed è insieme il Cristo, e in entrambe le vesti è stato venerato per secoli dagli adepti della comunità manichea del sud della Cina per cui la sua immagine, conservata dall’inizio del Seicento nel tempio zen di Seiun-ji in Giappone, fu prodotta fra il XII e il XIII secolo.

«O vasto e gentile Gesù Buddha, ascolta le mie parole di dolore. Modesto e sempre desto Re della Mente, Anticipatore del Pensiero, guidami fuori da questo mare avvelenato, verso l’acqua fragrante dell’Emancipazione», si legge nel Rotolo innologico manicheo della British Library, la più antica attestazione liturgica del culto di Gesù in quanto Buddha tra i seguaci di Mani della Cina medievale.

Quest’immagine e queste parole provengono dalle pagine di un articolo pubblicato su una rivista scientifica svizzera da una studiosa ugroamericana di arte religiosa dell’Asia Centrale, Zsuzsanna Gulacsi, grande esperta di manicheismo. La sua argomentazione e la sua tesi finale – nella raffigurazione del “profeta” Gesù Buddha è in realtà esplicitata la dottrina della religione dualistica e connaturatamente sincretistica di Mani, cui vanno attribuiti sia il simbolo della Croce di Luce, materializzato nella statuetta, sia il principio della separazione tra luce e tenebra, simboleggiato dal gesto della mano destra – danno nuovo senso a dati già acquisiti ma non ancora elaborati dagli eruditi.

Al di là dello specialismo, l’emergere dal passato orientale del Gesù-Buddha- Mani di Seiun-ji, i suoi epiteti, la forza delle invocazioni parlano in modo immediato al presente occidentale, dove sempre di più il buddismo si radica nella prassi di una crescente élite di figli dell’esistenzialismo, nell’utopia di una non-religione dall’etica resistente alla secolarizzazione ma compatibile con gli approdi della filosofia e con le conquiste della psicologia.

A metà del Novecento il Siddharta di Hesse aveva spontaneamente orientato il suo revival nella cultura pop. Anticipata da pionieri del modernismo cattolico come Thomas Merton, l’accoglienza del buddismo in occidente aveva prodotto un’ibridazione confessionale in cui lo yoga e le tecniche ancestrali di meditazione proprie dell’esicasmo cristiano e del sufismo islamico, come già prima delle scuole platoniche e pitagoriche, erano sostanzialmente tollerate se non promosse dai residui esponenti delle religioni ufficiali.

«Perché non possiamo non dirci cristiani», si domandava Benedetto Croce all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, riflettendo sulle radici comuni dell’Europa. Con altrettanta onestà dovremmo oggi riflettere sul perché non possiamo non dirci buddisti. Più di una filosofia, meno di una religione, mai una dogmatica, il buddismo è oggi la dottrina più condivisa del mondo contemporaneo. Ne è pervasa, ben più che dal cristianesimo, la filosofia moderna. In genere si fa risalire il suo influsso nel pensiero, nella cultura e nel modo di sentire occidentali allo slancio degli studi di orientalistica che influenzarono il giovane Schopenhauer.

Ma quella conoscenza era già ben diffusa tra gli illuministi, per il tramite privilegiato delle missioni in Cina e in Giappone, ma anche in Tibet e Sri Lanka, degli avventurosi gesuiti che tra Cinque e Settecento avevano trasmesso accurati resoconti, in particolare, sul buddismo tibetano.

Di recente una studiosa americana, Alison Gopnik, ha cercato di dimostrare l’influenza diretta delle Notizie istoriche del Tibet del padre Desideri sulla composizione del Trattato sulla natura umana di Hume, avvenuta a stretto contatto con l’ambiente gesuita del Collège de La Flèche, nel nord della Francia. Ma già il Seicento spagnolo era impregnato di buddismo. Il suo riflesso più occidentale è ne La vida es sueño di Calderón de la Barca, attraverso cui la trama della vita del Tathagata si trasmetterà alla letteratura otto e novecentesca.

Ancora molto prima il buddismo era penetrato in occidente, ne aveva permeato la psiche collettiva, si era innestato nel suo Dna culturale, predisponendo subliminalmente il terreno alla definitiva svolta che non possiamo non considerare oggi compiuta. La Controriforma aveva dovuto prendere atto che a Bisanzio fin dall’XI secolo il Buddha era venerato dalla chiesa e nonostante lo scetticismo di Bellarmino nel 1583 il cardinal Baronio lo aveva incluso nel Martirologio Romano come santo «apud Indos Persis finitimos.

Il buddismo non aveva mai avuto una Scrittura. Ma la forza plasmatrice di Bisanzio, civiltà del libro, aveva trasformato la vita del Buddha in libro: la cosiddetta Storia di Barlaam e Ioasaf, composta nell’età di sincretismo e cosmopolitismo immediatamente successiva all’espansione militare e culturale araba e al cosiddetto iconoclasmo. È a partire da questo decalcarsi dell’impronta buddista nello stampo greco per il tramite dell’islam che quel Siddharta ante litteram si riprodurrà in progressione geometrica nella letteratura globale e Buddha estenderà la sua predicazione nell’occidente ancora del tutto cristiano.

Detti e fatti dell’interpretazione cristiana del principe Siddharta risuoneranno in ogni lingua europea con una diffusione non raggiunta da nessun’altra leggenda agiografica. Sedurrà l’Italia più mistica, si trasfonderà nel Trecento senese di Caterina, attraverso il Novellino si trasmetterà al Decameron di Boccaccio e di qui al teatro di Shakespeare. Aveva raggiunto, prima, la Provenza dei catari e degli albigesi, attraverso il latino ma con l’influenza del manicheismo orientale. È in effetti la pista manichea, desunta dai frammenti in turco uiguro e in neo-persiano portati alla luce dalle spedizioni archeologiche di inizio Novecento, quella che con più forza è emersa nel rompicapo degli eruditi sull’origine del Buddha cristiano. Ed ecco, il cerchio si chiude, riportandoci al rotolo di Seiun-ji.

Quest’immagine di perfetto sincretismo a sua volta permette un ulteriore passo indietro. Dal bacino del manicheismo emergeva, tra il IV e il V secolo, il massimo cervello cristiano di tutti i tempi, Agostino. Quella che aveva conosciuto in Mani era una dottrina gnostica già impregnata di un’idea di salvezza propriamente religiosa. Ma in realtà, nel seno della filosofia ellenistica in cui il flusso oriente-occidente era continuo, lungo la rotta della conquista di Alessandro, nello splendore dei regni indogreci, nelle predicazioni dei monaci greci buddisti che re Ashoka inviò ai monarchi affacciati sul Mediterraneo, o degli asceti erranti che giunsero fino alla corte di Augusto, lo stesso germoglio di ciò che chiamiamo buddhismo dovette essere rinvigorito dallo scambio, prima che con lagnosi, con il pensiero delle scuole elleniche.

Anche se la prima menzione del Buddha nella storia della letteratura europea si trova solo alla fine del II secolo, negli Stromata, i “Tappeti” letterari di Clemente di Alessandria, è congetturabile una coabitazione e contaminazione tra le dottrine del Gautama Sakyamuni e quelle, ancora recentemente evocate da Christopher Beckwith, dei filosofi scettici, o dello stoicismo antico.

Se non possiamo non dirci buddisti, cos’è allora che veramente noi occidentali chiamiamo buddismo? Non una dottrina, non una religione, non una filosofia, piuttosto la prensile erba di una conoscenza capace di allacciarsi e adattarsi e dare linfa a diverse religioni, dottrine, filosofie.

Il germe radicato nel nostro passato, ciclicamente reinterrato e rifiorito, di una verità universalmente diffusa perché straordinariamente persuasiva, indiscutibile e intuibile, in certi folgoranti attimi, anche a livello prerazionale: la percezione, continuamente rimossa, delle “cose come sono”, per usare l’espressione di Hervé Clerc; la stupefazione che sta all’origine di ogni visione filosofica; dove il riconoscimento dell’illusorietà dell’esistenza e dell’impermanenza dell’essere è in realtà il nucleo stesso di ciò che gli antichi greci, poco dopo la morte del Gautama storico, chiamarono per la prima volta filosofia.

La Repubblica – 16 gennaio 2016

↧

B. PASTERNAK, In ogni cosa ho voglia di arrivare sino alla sostanza

Pasternak con Olga e Irina

L' inverno di Paul Klee

In ogni cosa ho voglia di arrivare

sino alla sostanza.

Nel lavoro, cercando la mia strada,

nel tumulto del cuore.

Sino all’essenza dei giorni passati,

sino alla loro ragione,

sino ai motivi, sino alle radici,

sino al midollo.

Eternamente aggrappandomi al filo

dei destini, degli avvenimenti,

sentire, amare, vivere, pensare,

effettuare scoperte.

Oh, se mi fosse dato, se potessi

almeno in parte,

mi piacerebbe scrivere otto versi

sulle proprietà della passione.

Sulle trasgressioni, sui peccati,

sulle fughe, sugli inseguimenti,

sulle inavvertenze frettolose,

sui gomiti, sui palmi.

Dedurrei la sua legge,

il suo cominciamento,

dei suoi nomi verrei ripetendo

le lettere iniziali.

I miei versi sarebbero un giardino.

Con tutto il brivido delle nervature

vi fiorirebbero i tigli a spalliera,

in fila indiana, l’uno dietro l’altro.

Introdurrei nei versi la fragranza

delle rose, un àlito di menta,

ed il fieno tagliato, i prati, i biodi,

gli schianti della tempesta.

Così Chopin immise in altri tempi

un vivente prodigio

di ville, di avelli, di parchi, di selve

nei propri studi.

Giuoco e martirio

del trionfo raggiunto,

corda incoccata di un arco teso.

Boris Pasternak

sino alla loro ragione,

sino ai motivi, sino alle radici,

sino al midollo.

Eternamente aggrappandomi al filo

dei destini, degli avvenimenti,

sentire, amare, vivere, pensare,

effettuare scoperte.

Oh, se mi fosse dato, se potessi

almeno in parte,

mi piacerebbe scrivere otto versi

sulle proprietà della passione.

Sulle trasgressioni, sui peccati,

sulle fughe, sugli inseguimenti,

sulle inavvertenze frettolose,

sui gomiti, sui palmi.

Dedurrei la sua legge,

il suo cominciamento,

dei suoi nomi verrei ripetendo

le lettere iniziali.

I miei versi sarebbero un giardino.

Con tutto il brivido delle nervature

vi fiorirebbero i tigli a spalliera,

in fila indiana, l’uno dietro l’altro.

Introdurrei nei versi la fragranza

delle rose, un àlito di menta,

ed il fieno tagliato, i prati, i biodi,

gli schianti della tempesta.

Così Chopin immise in altri tempi

un vivente prodigio

di ville, di avelli, di parchi, di selve

nei propri studi.

Giuoco e martirio

del trionfo raggiunto,

corda incoccata di un arco teso.

Boris Pasternak

↧

↧

QUANDO LA MAFIA NON SI CHIAMAVA MAFIA...

La «Garduña» e le mafie. Ogni origine ha un mito

di Antonella FalcoLa Garduña è una leggendaria società segreta di matrice criminale che avrebbe svolto la sua attività in Spagna e nelle colonie spagnole del Sudamerica in un arco di tempo compreso fra la metà del XV e il XIX secolo. Proprio alla Garduña è dedicato un interessante saggio di Marta Maddalon e John Trumper dal titolo La costruzione del racconto: la “vera” invenzione della Garduña, uscito sul numero 69 de La ricerca folclorica.

John Trumper, studioso di glottologia e linguistica generale, ha pubblicato numerosi saggi di fonetica e fonologia, dialettologia romanza e italiana, sociolinguistica e linguistica applicata. Si è inoltre occupato di etnolinguistica e linguistica storica, di fonetica giudiziaria e di gerghi di mestiere. Marta Maddalon è studiosa di linguistica e sociolinguistica. I suoi interessi di ricerca riguardanti la sociolinguistica, l’etnolinguistica e lo studio della lingua e dei suoi dialetti l’hanno portata a pubblicare testi sull’analisi degli usi linguistici nell’Italia contemporanea e saggi sul fenomeno della rivendicazione identitaria mediata dalla lingua come nel recente Ventimila leghe. Immersione negli usi linguistici dei movimenti politici dell’Italia contemporanea (Aracne, 2013). Maddalon e Trumper non sono nuovi agli studi sulla lingua delle organizzazioni mafiose, infatti nel 2014, insieme al magistrato Nicola Gratteri e allo storico delle organizzazioni criminali (nonché uno dei massimi esperti di ‘ndrangheta a livello internazionale) Antonio Nicaso, hanno dato alle stampe il saggio Male lingue. Vecchi e nuovi codici delle mafie (Pellegrini Editore).

I due autori partono dalla constatazione che la storia della Garduña è presente «nelle leggende e nei canti popolari della Calabria»– constatazione suffragata da alcuni libri sia italiani che stranieri, anche molto recenti, quale ad esempio il volume Made Men di Antonio Nicaso e Marcel Danesi. Anche nel volume di Enzo Ciconte ‘Ndrangheta dall’unità ad oggi (del 1992, dunque meno recente dell’altro, uscito nel 2014) si fa riferimento ad una «nota associazione fondata a Toledo nel 1412, la Garduna» e ai cavalieri facenti parte di tale associazione, i quali «dalle loro terre, quelle della Catalogna, portarono nel Mezzogiorno d’Italia alcuni metodi in uso in quella consorteria. Si racconta che lavorarono per 29 anni, sottoterra, di nascosto da tutti, per approntare le regole sociali della nuova associazione che avevano in animo di costituire. La sede da loro prescelta fu l’isola della Favignana. Da lì, dopo un lavoro trentennale, decisero di dividere in tre tronconi l’associazione che, da quel momento, si insediò stabilmente nelle regioni meridionali, e si denominò mafia in Sicilia, camorra nel napoletano e ‘ndrangheta in Calabria. È un’antica leggenda, di cui non esistono molte tracce scritte, che si è tramandata oralmente…».

Si tratta per lo più di testi che descrivono dettagliatamente l’organizzazione della società (i livelli in cui si articolerebbe e i vari ruoli e denominazioni presenti al suo interno) e che oscillano tra la tentazione di dare consistenza realistica alla Garduña e l’ammissione del suo essere sostanzialmente una invenzione letteraria assunta però come mito di fondazione dalla mafia calabrese. Trattare il tema della Garduña e dimostrare la sua identità prettamente letteraria ha ovviamente comportato per gli autori del saggio uno studio attento della storia e della letteratura spagnola dal XV al XIX secolo.

In tutte le narrazioni sulla camorra fiorite dall’Ottocento in poi si fa riferimento molto spesso a un testo intitolato Misteri dell’Inquisizione ed altre società segrete di Spagna, per V. de Féréal, con note storiche ed una introduzione di Manuel de Cuendias e con estratti relativi a quest’opera di Edgardo Quinet. Prima versione italiana, Parigi, a spese dell’editore 1847. Sarebbe questa la traduzione italiana di un testo francese del 1845 poi tradotto anche in spagnolo. Questo testo sarebbe da considerarsi una «narrazione romanzesca», cosa tra l’altro espressamente dichiarata dagli autori, che a loro volta potrebbero celarsi dietro degli pseudonimi. Fra questi potrebbe trovarsi una nobildonna tedesca nota con il nome di Madame de Suberwick, la quale per scrivere il suo libro avrebbe viaggiato in Spagna travestita da uomo. Sempre a Madame de Suberwick sarebbe riconducibile un altro testo dal titolo tanto inquietante quanto satirico di Conseils de Satan aux Jésuites, la cui autrice è stavolta denominata Madame de Beelzebuth. Ma secondo gli studiosi spagnoli l’unico personaggio la cui reale esistenza sia storicamente provata è Cuendias, il quale avrebbe anche scritto un progetto di Costituzione progressista conservata nella Biblioteca Nazionale di Madrid. Sempre secondo gli studiosi cui Trumper e Maddalon fanno riferimento si tratterebbe comunque di personaggi – forse di un collettivo – accomunati da un atteggiamento strenuamente anticlericale.

«Quello che è ancora più certo» – scrivono Trumper e Maddalon – «è che rapporti diretti di derivazione, tra società segrete spagnole, vere o letterarie, e organizzazioni criminali storiche italiane non ve ne sono, affermazione che non nega o sottovaluta l’aspetto storico degli influssi dovuti al periodo del Viceregno nel Regno delle Due Sicilie. Vi è invece, come commentano da molto tempo gli storici che si sono occupati della storia dell’Inquisizione, la creazione di un Racconto intorno a questa istituzione, che va ben al di là della sua reale esistenza e del suo modo di operare. Ciò fece sì che nel XVI secolo, a fronte di una rivoluzione di tipo confessionale che viene assumendo una dimensione politica, l’Inquisizione, o meglio la sua immagine letteraria, divenne il simbolo del nemico della libertà politica, a rappresentare cioè i pericoli dell’innaturale alleanza tra il Trono e l’Altare».

L’Inquisizione viene così a incarnare un’entità reazionaria che si oppone al progresso e che «rappresenta l’eccessivo potere temporale della religione». Nel corso del XIX secolo essa diventa protagonista di numerose narrazioni romanzesche il cui scopo politico risulta ben evidente. Tale fenomeno interessa varie nazioni europee, tutte «accomunate da un contrasto politico che coinvolge spinte clericali e anticlericali».